En 1932, Freud écrit que l’essentiel du rêve est le processus de son élaboration1, affirmation qui valorise le travail psychique de liaison et de transformation.

Selon cette hypothèse, le travail du rêve n’échappe pas aux aspects inhérents à l’activité psychique, celle à laquelle est confronté chaque être humain, comme le refoulement, le déplacement , la condensation …

Mais que devient le travail du rêve dans la deuxième topique freudienne en sachant que des « contenus psychiques » sont mis sur la scène externe à travers le déni, le clivage, l’identification projective…le travail de refoulement étant mis en échec ? Les « contenus psychiques » correspondent parfois à des « morceaux de réel » jamais refoulés, impensables et figés en « noyaux de souffrance ». Ceux-ci peuvent-t-ils être élaborés, figurés à travers le rêve ?

Certainement pas, parce que passer d’une topique à l’autre à travers le travail du rêve, qui consiste à rendre l’inconscient conscient, est un exploit presque impossible. La douleur, contenue dans les expériences dépressives, empêche les tentatives de figurabilité psychique. Nous sommes confrontés, à travers la clinique, aux cauchemars, aux rêves sans associations, aux rêves traumatiques, donc aux fragments oniriques, et à l’expression même de l’échec du travail spécifique au rêve, de transformation et de liaison.

Cette affirmation nous oblige à chercher ailleurs. D’abord chez Freud lui-même, qui utilise après le tournant du 1920, le rêve traumatique et la compulsion de répétition, comme point d’appui à l’introduction de la deuxième théorie des pulsions. Même si le voisinage avec les pulsions de mort est assez encombrant2, Freud sauve l’essentiel de la théorie du rêve, car dans le rêve traumatique les fonctions de gardien du sommeil et de réalisation hallucinatoire du désir inconscient sont maintenues- le désir étant la maitrise du trauma dans ce cas-là.

Ce déplacement léger de l’accent dans la lecture du rêve, permet d’envisager la possibilité de figurabilité de l’expérience vécue-dans ce cas de l’expérience traumatique- et donc de l’ouverture vers sa transformation ultérieure.

Cependant tisser des liens entre le rêve et l’événement traumatique implique un saut qui lie le rêve à la pensée.

C’est Bion, passionné autant que Freud par le travail du rêve, qui l’articule avec la pensée. Il le considère même comme une forme primitive de pensée.

Il garde la valeur freudienne donnée au travail de transformation et de liaison du rêve, mais il l’enrichit avec une nouvelle qualité, celle de figurer ‑par le biais de la fonction alpha- des contenus émotionnels diurnes, autrement dit, de créer des liens entre des sensations et des représentations.

Selon cette hypothèse, le travail psychique du rêve transforme des éléments bruts de souffrance – nommés par Bion, éléments bêta – en éléments d’expérience inconscients, susceptibles de produire la pensée inconsciente du rêve.

En réalité, Bion définit le contenu d’un des éléments qui rentre dans la constitution du rêve, nommé par Freud, que sont les restes diurnes. Ceux-ci sont des éléments de l’expérience émotionnelle, qui dans un cas, à travers les mécanismes cités plus haut,- le refoulement, le déplacement, la condensation… constituent à notre insu un matériel à rêver. Dans les rêves de type deuxième topique (qui sont une tentative d’élaboration de la souffrance psychique non aboutie et qui sont à distinguer des rêves dits première topique caractéristiques de rêves comme réalisation de désir), il faudra passer par un long travail de pensée avant d’y parvenir.

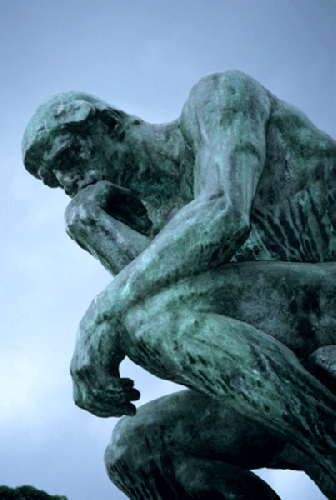

Osons une comparaison et supposons que Rodin et un sculpteur anonyme se trouvent chacun devant un bloc de marbre et ils souhaitent le transformer en œuvre d’art.

Rodin va transformer le bloc de marbre en sculpture avec les facilités comparable à celles qui sont à l’œuvre dans la formation du rêve freudien, pendant que l’apprenti sculpteur peinera au contact de la matière avant d’obtenir quelque chose de semblable.

Dans notre cas, le chemin parcouru par l’apprenti sculpteur dans le travail qu’il doit accomplir pour que son bloc de marbre ait l’air de quelque chose de pensable nous semble aussi intéressant que l’œuvre en soi.

Bion nous imagine en penseurs créatifs, actifs, artisans de notre propre espace onirique, conçu comme ce qui doit advenir, capables de transformer l’expérience vécue en pensée et de sculpter des rêves, à l’image du travail de l’apprenti sculpteur.

Bion définit lui–même sa conception du travail accompli dans le rêve :

« Freud a seulement pris en compte l’attitude négative du rêve ; les rêves qui « cachent quelque chose », mais pas la façon dont le rêve indispensable est construit »3 .

Si nous gardons notre métaphore, pendant que Freud admire « Le Penseur de Rodin » et interroge le message caché du sculpteur, Bion s’intéresse au processus de fabrication, au travail de pensée et de transposition en marbre de la souffrance. Il considère même cette dernière comme la source de la pensée et soutient que le devoir de Rodin est de rendre la souffrance pensable, représentable.

Il me semble que ce devoir est aussi le nôtre !

Si nous récapitulons :

Freud et Bion soulignent tous les deux l’importance de la fonction de transformation et de liaison du rêve. Cependant Freud met en valeur la première topique pendant que Bion met au centre de sa théorie la deuxième topique dans sa fonction de liaison du rêve à la pensée et à la symbolisation de l’expérience émotionnelle.

Bion introduit une différence entre l’inconscient dynamique freudien, construit sur le refoulement, et l’inconscient émotionnel, qu’il conceptualise lui-même – complémentaire du premier – comme une fonction qui forme et enregistre les émotions. Il met à la disposition du premier le matériau transformable en rêve. Dans ce dernier cas, le rêve est une tentative symbolique de construction de sens, à partir de la perception d’une expérience émotionnelle.

Les images oniriques qui ne sont pas le produit du processus de symbolisation de l’expérience émotionnelle – qui font état de l’absence de la fonction de la pensée – sont des rêves interrompus, des rêves « apprentis », des tentatives de figuration présymboliques. Pour les penser, imaginez un bloc de marbre qui garde quelques traces de ciseaux, mais qui n’exprime ni l’intention ni le travail du sculpteur.

Selon cette hypothèse, les rêves inachevés sont le résultat d’un travail de transformation et de liaison défectueux ou d’un travail figé en cours d’élaboration. L’expression de ce travail prend la forme de l’échec autant de la représentation, spécifique à la première topique freudienne, que de la symbolisation de l’expérience émotionnelle, spécifique à la théorie bionienne.

À partir de là, nous commençons à apercevoir la nécessité de mettre au travail les rêves inachevés, et cela à travers l’élaboration en séance de la souffrance du patient, préalable à la mise en représentation de celle-ci, à travers l’émergence des rêves de type première topique.

Nadia Bujor.

Fragments de conférence – janvier 2013.

- Freud, S (1932) Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, p15, Gallimard, 1984.

- Je ne retiens pas pour cet article, l’hypothèse selon laquelle le travail « silencieux et muet des pulsions de mort » rend difficile le travail du rêve de transformation et de liaison.

- Bion,W.R.(1992),Cogitations, p 42,In press,2005.