L’histoire n’est pas toujours filmable. Après les crimes de masse du XX ème siècle, et plus directement, après la Shoah, les cinéastes se sont interrogés sur quelle représentation ils pouvaient proposer au public pour raconter cette histoire. Il devenait évident qu’il existait un problème d’écriture et de narration pour rendre compte du phénomène de l’extermination de masse. Le crime, le deuil permanent, la mémoire des victimes, celle des survivants, la perception de la souffrance, ne pouvaient plus être traités à la manière d’un drame bourgeois, d’un mélodrame, d’une fiction ordinaire. Claude Lanzmann, grâce à Shoah a beaucoup réfléchi en ce sens, lui qui n’a proposé, ni images d’archives comme Nuit et Brouillard d’Alain Resnais, ni reconstitutions comme dans la liste de Schindler de Stephen Spielberg, mais un récit imprégné de l’histoire des lieux, des témoignages de survivants et des images évocatrices. Cela a contribué à instituer une pensée d’une grande exigence et d’un grand respect mais cela a aussi rendu toute tentative de représentation difficile pour les générations suivantes qui pouvaient avoir le désir de filmer l’histoire infilmable et irreprésentable.

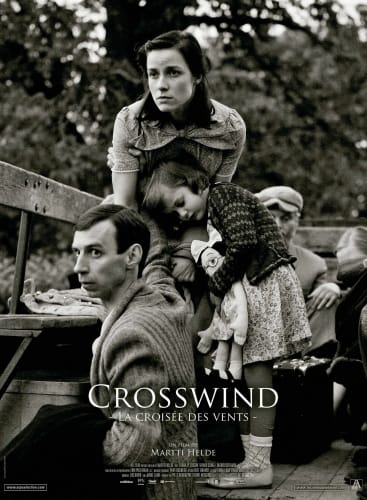

Jamais raconté dans une œuvre filmique semble-t-il, la déportation des Estoniens par Staline en 1941, a fait l’objet récemment d’un film d’un très jeune estonien, Martti Helde, Crosswind – A la croisée des vents. Jeune, il a aujourd’hui 28 ans mais a débuté le tournage de son film à 23 ans ; estonien, petit-fils de cette histoire, il s’est appuyé sur des lettres d’une déportée en Sibérie qui a écrit pendant 15 ans à son mari sans savoir s’il recevrait ses lettres.

Martti Helde réinvente un genre en décidant de raconter cette histoire avec l’appui d’une forme assez remarquable. Les psychanalystes le savent, il est parfois plus utile à l’écoute et à l’entendement, d’écouter, au-delà du récit, la forme que celui-ci prend. Il en est de même avec les films. Comment raconter cette histoire de souffrances, de douleurs et de pertes sans tomber dans le convenu ou dans le déjà vu, le déjà fait ?

Il réinvente donc. Ni documentaire, ni reconstitution romanesque, Crosswind produit un choc narratif en tentant une représentation de la mémoire qui se fige.

Ce que cette histoire nous raconte, c’est l’épuration éthnique de dizaines de milliers d’estoniens organisée par Staline le 14 juin 1941, au travers d’un couple et de leur petite fille, déportés vers la Sibérie. Les hommes et les femmes seront rapidement séparés, et Erna ne cessera d’écrire vers son époux des mots simples exprimant le voyage, le quotidien, la désolation et la survie, la retenue et la pudeur.

Ces lettres constituent la trame narrative du film, l’autre narration, celle de la forme cinématographique, vient proposer la représentation de la mémoire qui s’arrête, sidérée sous l’effet du trauma. Filmé en noir et blanc et soutenu par une seule voix off, celle de Erna lisant ses lettres, Crosswind devient une allégorie radicale lorsque les russes viennent les extraire de leurs maisons. L’image se fige , seule la caméra continue de se déplacer. Le film devient alors une longue suite de plans séquences où tout est immobile, et la caméra glisse parmi les acteurs figés mais dont on perçoit néanmoins les battements de cœurs, d’imperceptibles mouvements des paupières, ou le flottement d’un morceau de tissu sous l’effet du souffle du vent, rappelant ainsi qu’il ne s’agit pas d’une image fixe. Ainsi figés, sidérés, ces personnages expriment quelque chose du trauma et du temps qui s’arrête mais aussi de la vie qui bat ; la caméra, elle, est le reflet du monde, qui tourne et qui poursuit sa route, alors que la désolation règne , mais aussi du besoin de raconter, de témoigner.

Cet ambitieux dispositif cinématographique à la fois magnifique et souffrant peut être d’un trop d’esthétisme, fait de Crosswind un film qui ne ressemble à aucun autre. Il nous fait pénétrer dans l’épaisseur de la mémoire, comme dans une photographie d’époque où le vivant et la survie s’affronteraient à la résignation et à l’impuissance. Où se côtoieraient le laid et le beau, l’histoire et l’imagination, l’histoire collective et l’individuelle, la sidération et le mouvement. Au-delà de la qualité des images, du son et du dispositif formel totalement nouveau , au-delà de la grâce, de la pudeur et de l’incandescence, se déploie un hymne à la liberté, à la profondeur de l’âme humaine et à sa force.

Crosswind de Martti Helde, ( 1h27), en salle depuis le 11 mars 2015.

Amélie de Cazanove, psychanalyste.