Julia Pélissier et Mathieu Petit-Garnier reviennent sur le documentaire Tant qu’ils ne retrouvent pas le corps de Rémi Lainé et Pascale Robert-Diard, en accès libre sur Arte jusqu’au 30 mars 2024. Cette série en trois épisodes met en scène l’affaire Le Roux-Agnelet en donnant la parole à ceux qui l’ont vécu.

À la suite de l’article, un entretien avec le réalisateur Rémi Lainé aborde le travail documentaire et la fabrication de ce film.

Notre histoire, celle de nos mythes, pourrait se réduire à un enchaînement de faits divers, à moins que ce que nous appelons « fait divers » ne soit que la lointaine résurgence de la mythologie qui fonde notre civilisation.

Patrick Avrane, Les faits divers. Une psychanalyse, 2018

Deux jumeaux se battent. Au cours de la rixe, l’un tombe et se tue. Une enquête est en cours pour savoir si le survivant n’a pas assassiné son frère. Encore un drame de la jalousie : envieux de son frère, préféré du père, il le tue. Tragique incendie. Seul un couple et ses deux filles parviennent à s’échapper de la ville en flamme, mais la mère de famille meurt au cours de leur fuite.

Romulus et Remus, Caïn et Abel, Loth et ses filles, ces héros de ce qui peut apparaître comme des faits divers rendent compte des motions inconscientes que les psychanalystes aiment à découvrir : la jalousie fraternelle, l’amour des filles pour leur père.

La disparition d’Agnès Le Roux et ses multiples rebondissements ont depuis presque quarante ans nourri avec ferveur les colonnes des faits divers puis celles des chroniques judiciaires pour finalement constituer une substance narrative et romanesque spectaculaire donnant lieu à de nombreux reportages et fictions. Le documentaire en trois parties Tant qu’ils ne retrouvent pas le corps de Rémi Lainé et Pascale Robert-Diard commence par nous présenter « l’affaire » à partir de la matière médiatique. Des archives sonores et visuelles illustrent au cours des trois épisodes le déroulé de la disparition d’Agnès Le Roux en 1977, puis des trois procès accusant Maurice Agnelet, jusqu’au dernier acte à la cour d’assises de Rennes en 2014, qui semble lui, nous être dévoilé au présent. Ces extraits d’actualités ou de reportages ne transmettent pas seulement des informations sur l’affaire ; à travers les jingles, les habillages d’antennes ou les voix (re)connues des journalistes, ces vestiges du passé rappellent au spectateur un univers et une époque, un moment de l’histoire récente française, d’une concrétude sensorielle qui nous renvoie aussi à notre histoire intime. Cette affaire à bien des égards énigmatiques, dont il serait presque audacieux de n’avoir jamais entendu parler, est inscrite dans la toile de fond d’une vie passée dont on se souvient plus ou moins vaguement. La disparition de cette jeune femme viendrait-elle faire écho aux objets perdus en chacun de nous ?

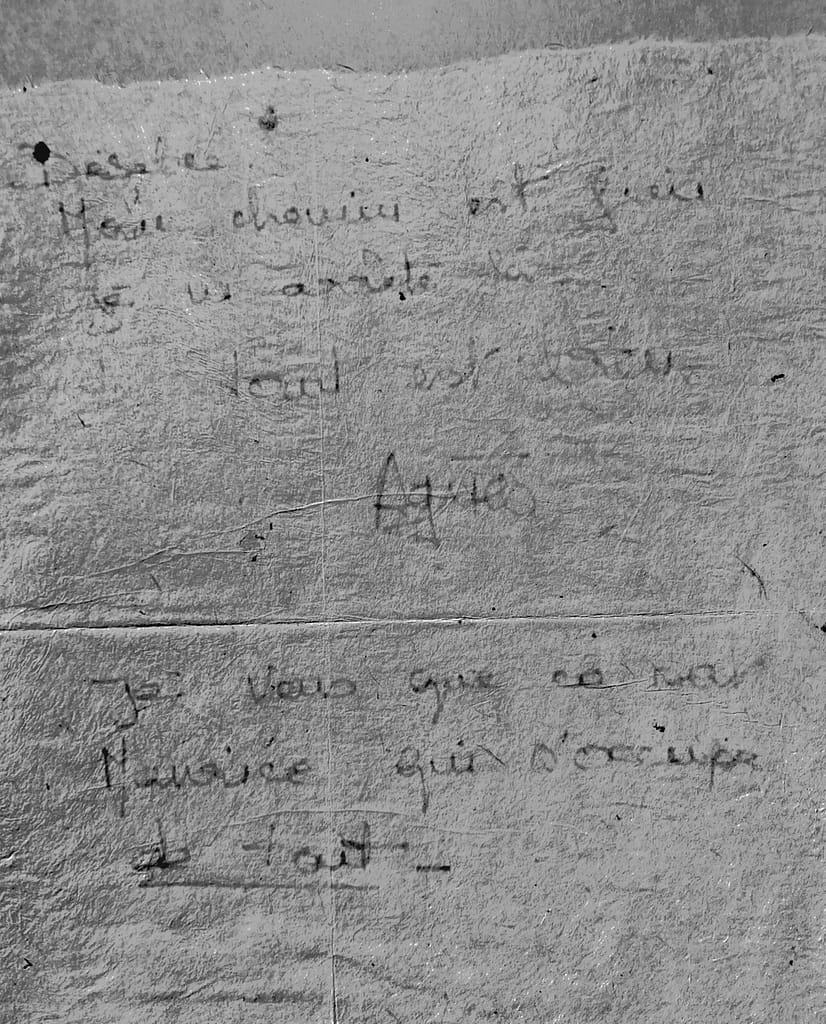

De ce discours soutenu par l’identification collective, le documentaire nous amène vers d’autres archives, intimes cette fois, celles de ceux qui ont vécu cette disparition de façon traumatique, de ceux qui n’ont jamais pu refouler la scène originaire trop énigmatiquement violente de ce qu’est devenu l’affaire Le Roux-Agnelet. Apparaissent progressivement des photos que les années ont souvent fait jaunir, des lettres manuscrites aux signatures parfois douteuses, ou encore, et de façon plus surprenante, des enregistrements sonores ou vidéos d’où l’époque crépite : autant de traces personnelles autrefois pièces à convictions confiées aux documentaristes par les intimes d’Agnès ou de Maurice, comme on les entend appeler (et parler) désormais.

Enfin, ces archives, qu’elles soient collectives ou particulières, dialoguent avec un matériel inédit : les visages familiers ont vieilli et nous les retrouvons aujourd’hui au travers d’entretiens singuliers, offrant aux spectateurs (et aux interviewés ?), la possibilité d’un temps d’après. Chaque personnage est filmé au sein de son environnement actuel ou peut-être quotidien, dans l’intimité de son décor d’aujourd’hui, au sein d’une intériorité dont les murs nous apparaissent plus ou moins fragilisés. Les frères et sœurs, les enfants, les fils témoignent non plus à la barre mais à nous spectateurs, des effets de cette histoire qui demeure d’abord la leur.

« Rien n’est plus impudique, obscène même, qu’un dossier d’instruction » écrit Pascale Robert-Diard dans son livre La Déposition dont le documentaire est adapté. La justice qui s’empare de l’intime se révèle parfois d’une indécence chirurgicale. Mais en tempérant la curiosité voyeuriste inévitable au fait divers, le réalisateur parvient à réinscrire délicatement l’affaire médiatique dans la vie de personnalités vivantes et nuancées. La caméra se tient à bonne distance de son objet, afin de saisir chaque protagoniste dans son vécu sans le sur-exposer, laissant à chacun le droit à ses silences et à un récit qui lui est propre.

En un sens, c’est à cette ambition à la fois subjectivante mais extrêmement coûteuse que nous confronte ce film : que chaque membre d’une famille s’autorise une parole propre (n’est-ce pas d’ailleurs de cette tentative qu’est née « l’affaire » ? Avant qu’elle ne disparaisse, les choix d’Agnès Le Roux sont vécus par les siens comme une trahison). Et aussi construits ou mis en scène soient-ils, c’est peut-être par ces temps silencieux au sein d’un face-à-face processuel que ces entretiens résonnent particulièrement pour nous.

Cette affaire semble en quête permanente de récit, et Rémi Lainé fait de ses personnages des narrateurs, dont la mise en intrigue revêt une fonction structurante, en rejoignant en un sens la perspective déployée par Ricœur, « Nous racontons des histoires parce que finalement les vies humaines ont besoin et méritent d’être racontées. Cette remarque prend toute sa force quand nous évoquons la nécessité de sauver l’histoire des vaincus et des perdants. Toute l’histoire de la souffrance crie vengeance et appelle récit ». Le film témoigne des effets de sa fabrication, de son montage, et du temps long de la construction sur la parole de ceux qui y ont participé. Nous assistons, par ces entretiens, au déploiement d’une narrativité configurante, qui semble soutenir sinon favoriser une certaine compréhension de soi au profit d’un sentiment de continuité d’existence, là où l’identité s’échafaude sur le récit.

Si la justice est elle en quête d’une vérité judiciaire sur laquelle appuyer son verdict, on sait que la vie psychique doit faire l’aveu du pluriel en tolérant une multitude de vérités parfois contradictoires. Le refoulement, le déni ou le clivage tenteront de reconstituer une possibilité de fonctionnement psychique en les faisant coexister plus ou moins efficacement. En exposant l’affaire Le Roux-Agnelet telle une tragédie antique où plusieurs générations tentent tant bien que mal de se désenchevêtrer d’une malédiction fondatrice, le documentaire nous donne à voir les aménagements psychiques de chacun des membres encore vivants des deux familles face à une accusation de meurtre restée sans preuve irréfutable.

Côté Le Roux, la haine semble avoir trouvé ses lettres de noblesse ; la famille d’Agnès témoigne avec dignité de sa douleur et d’un besoin réponse. Cette famille est confrontée au manque, au trou laissé par une disparition sans récit possible ; tandis que l’autre, celle de l’accusé, doit composer avec des révélations accablantes. Et au cours de ces trois épisodes, le drame bascule d’une famille à l’autre. C’est du côté de la famille Agnelet que la parole nous apparaît la plus déroutante et significative : le documentaire se resserre progressivement autour du personnage de Guillaume Agnelet, que l’on se plaît à croire à même de s’extraire non sans héroïsme de la fatalité. Si le titre du livre dont il s’inspire se réfère à l’acte – La Déposition – celui du documentaire en a retenu les mots. Pas n’importe lesquels : ceux qu’on a tenté d’enterrer, d’oublier, d’ignorer ; ceux qui ont fait l’objet d’une lutte terrible, avant de constituer un certain soulagement. Prononcés l’air de rien par un père accusé à son fils adolescent et loyal, c’est de leurs effets dont Rémi Lainé et Pascale Robert-Diard proposent le récit. Contrairement au corps de la jeune femme, ces mots, eux, n’ont pas pu disparaître de la mémoire de Guillaume.

Ces mots du père n’échappent pas à leur destin et deviennent, immanquablement, un secret de famille. Mère et fils savent, et se taisent. Dès le premier des trois épisodes, très tôt dans le récit, Guillaume Agnelet le dit : « je dois garder le secret parce que c’est mon père ». Il se soumet ainsi à un interdit, et du père au fils, ce secret a quelque chose d’incestuel. « Pourquoi ne s’accorderait-il pas le droit d’écraser ses souvenirs ? », lui qui a pendant plusieurs années délibérément soutenu son père, en participant de façon si active à l’élaboration de sa défense, de plus en plus vacillante.

Mais à ce titre, la justice semble étonnement bien faite, rappelle Pascale Robert-Diard :

La loi, qui connaît mieux la vie qu’on ne le dit parfois, a prévu des cas comme ça. Elle dit que lorsqu’on est le père, la mère, le frère, la sœur, l’enfant ou le conjoint de l’auteur d’un crime ou d’un délit, on ne peut pas être puni pour ne pas l’avoir dénoncé. Que se taire n’est pas un délit pénal mais un conflit moral qu’il appartient à chacun de résoudre comme il peut. Elle concède aussi à la famille le droit de mentir, en la dispensant de prêter serment à la barre des témoins.

La Déposition, p.82

Surprenante disposition juridique qui semble servir un clivage fonctionnel de contrainte, en maintenant la possibilité d’existence légale des rambardes protectrices du secret. « Si le secret fait des fous, la révélation fait alors des morts » écrit Gérard Bayle en rappelant le secret à l’origine de la malédiction des Labdacides dont Œdipe et sa descendance subiront les conséquences que l’on connaît.

Comment Guillaume a t‑il pu se dégager de cette emprise ? D’où est finalement possible ce lourd pas de côté vers le chemin de la déposition ?

Le film s’est passé du recours explicite au discours des experts psychiatres ou psychologues mobilisés par l’affaire, et son intérêt repose ici bien davantage sur le trajet du fils jusqu’à son dégagement que sur l’énième portrait sensationnaliste d’un pervers narcissique. Pourtant, dans son livre, Pascale-Robert Diard articule ces deux aspects :

Certaines vagues sont plus fortes que d’autres. Comme ce jour où le psychiatre chargé de l’expertise de son père a été entendu à la barre. Quelques phrases de sa déposition s’étaient fichées comme des pointes vénéneuses dans sa mémoire : “Pour Maurice-Agnelet, l’autre n’existe pas. Il est englouti. Dans son lien à autrui, Maurice Agnelet est indifférent à celui qui est au bout du lien. Ce qu’il aime, c’est le lien et il n’y a pas de rupture possible de ce lien. Toute personne qui tente de lui échapper doit être réduite.”Elles réveillaient chez Guillaume la brûlure de la scène de la cuisine à Chambéry. C’était la première fois qu’il entendait exprimer par un autre ce qu’il ressentait au tréfonds de son être.

La Déposition, p.84

D’une déposition à l’autre… Si l’institution judiciaire de manière générale s’est érigée en tiers décisif et contenant, c’est non sans connivence amusée pour nous d’apprendre que c’est ici la parole du psy qui l’incarne en particulier. Son père, à l’origine homme de lois, en a dénié les digues ; c’est en s’en ressaisissant que Guillaume fera tomber celles du secret.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, on apprend qu’une fois de plus, l’affaire fait l’objet d’une nouvelle fiction, Tout pour Agnès. On l’a dit, avant même d’être définitivement close par la justice en 2014, nombreux sont ceux qui s’en sont inspirés : des magazines télévisés d’investigation, des documentaires radiophoniques (Fabrice Drouelle en a fait une Affaire sensible), des adaptations fictionnelles (André Téchiné a mis en scène l’origine du drame dans L’homme qu’on aimait trop), etc. Comment comprendre cet engouement créatif insatiable, presque obstiné ? Remémoration, répétition et perlaboration ? Les différents protagonistes de ce drame fascinent, séduisent, répulsent. La multiplication de ces nombreuses créations documentaires et artistiques viendraient-elles répondre au besoin de renouvellement d’une fonction cathartique, au sein d’un après-coup plus ou moins long ? Cet article s’inscrit d’ailleurs sans doute lui-même dans cette dynamique qui se répète, où le passé se trouve sans cesse repensé, remodelé, où la mémoire explore de nouvelles formes possibles.

Le documentaire s’achève sur les propos des deux fils du désormais défunt Maurice Agnelet. Si l’un considère depuis une large plage bretonne que sa déposition donne à sa fille « toutes les cartes en mains pour ne pas rester bloquée » comme il a pu l’être, l’autre installé en Nouvelle-Calédonie loin de la métropole demeure convaincu que le fardeau se transmettra. Son fils devra répondre à la question : « Es-tu le petit-fils de l’assassin ? ».

D’une génération à l’autre hantent dénis et clivages, dont les quelques éléments donnés par le documentaire sur les parents de Maurice Agnelet offrent un aperçu glaçant et la mesure des forces à affronter pour se dégager de tels fantômes.

Avrane Patrick, Les faits divers. Une psychanalyse. PUF, 2018

Bayle Gérard, Épître aux insensés (Études sur les clivages). Presses Universitaires de France, « Épîtres », 1998

Ricœur Paul, Temps et récit. Paris, Seuil, 1983–1985

Robert-Diard Pascale, La Déposition. L’Iconoclaste, 2016

Téchiné André, L’Homme qu’on aimait trop. 2014 – d’après Une femme face à la mafia de Renée Le Roux et Jean-Charles Le Roux, Albin Michel, 1989.

Poussés par la curiosité, et accompagnés de Cécile Corre, nous avons rencontré le réalisateur Rémi Lainé afin de l’interroger sur la fabrication de ce film.

Rémi Lainé, pourriez-vous commencer par nous raconter votre parcours ?

À l’origine, avant de réaliser des films, je suis un jeune journaliste, fasciné par les faits divers depuis l’enfance. Détective, avec ses unes de Di Marco – devenu maintenant un dessinateur culte – était considéré à l’époque comme de la presse de caniveau ; mais avec les histoires qu’on y racontait, on plongeait à chaque fois dans les contes de Perrault, de Grimm, dans la mythologie grecque. On avait table ouverte sur les fondamentaux de la condition humaine, les crimes passionnelles, les tragédies familiales. Quand j’ai débuté à 19 ans dans un journal local, le Pays de Franche-Comté, j’étais le nez sur le guidon, à l’affut de ces histoires hors normes, avec en plus cette adrénaline propre à la presse quotidienne.

Mais le problème, c’est que mes sources provenaient essentiellement de la police, des gendarmes et des magistrats, ce qui réduisait la façon dont on pouvait raconter les histoires. J’ai à ce propos une anecdote qui a du sens, qui renvoie à la famille : dans les années 1980, je me suis intéressé à un motard qui braquait des banques avec élégance : il envoyait un bouquet de fleurs à la caissière le lendemain, proposait un siège à une vieille dame qui attendait au guichet… Cet homme a fini par se faire coffrer mais a ensuite réussi à s’évader. Alors qu’il était en cavale, il a dû lire l’article que j’avais écrit sur lui, et a envoyé une carte postale au journal pour lequel je travaillais : « Bons baisers d’un pays où l’on respire à pleins poumons ». Pendant plusieurs années, on n’entend plus parler de lui, on croit qu’il est au Canada où des rumeurs surgissent de temps en temps. Un jour, un gendarme me parle d’un braqueur solitaire à moto, qui « tape » en Bretagne et pourrait bien être l’homme en question : je passe quelques coups de fil, je recense une vingtaine de braquages qui lui sont imputables et je fais son portrait en double page, très fier, pour raconter que notre gentleman était réapparu. L’article paraît un 24 décembre, mon téléphone sonne ce matin-là. Une dame d’un certain âge demande à parler à l’auteur de l’article : « Vous avez des enfants, Monsieur ? Vous comptez en avoir ? Si vous avez des enfants un jour, je vous souhaite qu’il ne vous arrive jamais ce qui m’est arrivé ce matin : avoir des nouvelles de mon fils qui ne m’a pas donné signe de vie depuis quatre ans en ouvrant le journal. Vous auriez au moins pu me passer un coup de fil ». C’était sa mère. J’ai eu honte. Contacter les proches du braqueur, ça ne m’avait pas traversé l’esprit… Je crois qu’inconsciemment, c’est à ce moment-là que j’ai décidé de quitter le fait divers pour faire du documentaire, creuser les histoires.

Comment s’est opéré ce virage ?

Deux-trois ans plus tard, j’avais 25 ans, et je commençais à me lasser sérieusement des faits-divers à la sauce locale. Je suis contacté par un des piliers de la télévision de l’époque, le réalisateur Daniel Karlin, qui travaillait sur des questions de société, et qui avait pour co-auteur le psychiatre Tony Lainé. On n’avait aucun lien de parenté mais ça les amusait de recruter quelqu’un qui portait le même nom. La rencontre avec Karlin a été un coup de foudre. Il m’a apporté ce qui me manquait à l’époque, il cherchait à donner du sens à des histoires qui a priori n’en avaient pas. Radiographie d’un meurtre concluait sa série L’Amour en France (1989) qui a marqué l’histoire de la télévision (La Une du Figaro Magazine, « L’Amour en France, télé cochonne ! »). C’est le premier film de Daniel auquel j’ai collaboré. Il me fascinait par sa manière de recueillir la parole de celles et ceux qui avaient été impliqués dans cette histoire et n’avaient jamais pu vraiment s’exprimer. Il leur redonnait une épaisseur humaine, une complexité. Il y avait quelque chose de réconfortant, on avait l’impression, en redonnant la parole à ceux qui en avaient été privés, d’avoir une véritable utilité sociale.

Tony Lainé, qui formait ce tandem avec Daniel Karlin a eu une place très importante dans ces années-là en faisant passer dans le champs médiatique les notions que la psychanalyse était en train de développer dans le champ de la psychiatrie de secteur (La raison du plus fou) ou celui de la périnatalité (Le bébé est une personne) dans les années 1980. Comment vous êtes-vous inscrit dans ce mouvement ?

Chez mes parents, ça ne causait pas beaucoup. Mon père était technicien chez Peugeot et ma mère comptable, avec de part et d’autre de jolis traumatismes. Ma mère faisait beaucoup d’efforts parce qu’elle avait tout de même conscience des effets de la parole, elle adorait écouter Françoise Dolto à la radio ; malgré tout, les psys, c’était pour les fous, on n’en parlait pas. Donc en travaillant avec Tony Lainé, je côtoyais de près un psychiatre pour la première fois. Il avait un remarquable bon sens, il éclairait les zones d’ombre. J’avais un côté chien de chasse qui déterrait les histoires et les personnages, Daniel et lui, dans une espèce d’osmose psychanalytico-cinématographique apportaient du sens, bien au-delà du travail d’enquête. Pour Tony, je suis devenu « l’ami Rémi, qui n’est ni mon fils, ni mon père ». À sa mort en 1992, j’ai bénéficié de ce nom commun en reconstituant le duo Karlin-Lainé avec Daniel.

Votre documentaire sur l’affaire Le Roux-Agnelet démarre justement comme un fait divers avec l’évocation d’un crime, une histoire de famille, une ambiance mafieuse autour des grands casinos de la Riviera et une tempête médiatique. Comment en êtes-vous arrivé à cette histoire ?

Je rêvais depuis longtemps de revenir au fait-divers. À la fin du confinement en 2020, un de mes proches amis, le documentariste Mosco Levi Boucault m’appelle pour m’inciter à adapter le livre de Pascale Robert-Diard, La Déposition. Il aurait très bien pu le faire lui-même, mais il insiste en disant que c’est une histoire pour moi. Je vois dans le livre de Pascale une belle opportunité : l’histoire des casinos, le contexte fascinant, l’héritière traître et disparue. Mais surtout, ce sont ces deux familles, étroitement liées à l’origine, qui m’intéressent.

Au départ, je ne sais pas exactement ce qui m’interpelle personnellement. La réalisation d’un film dure généralement deux ou trois ans et c’est seulement après que je comprends pourquoi je m’y suis engagé, et comment cela résonne sur le plan plus personnel, intime.

Dans un premier temps, je ne vois pas encore comment raconter différemment une histoire qui a fait l’objet de dizaines d’émissions de télévision. J’y vais un peu à reculons, puis finalement la matière m’a donné de l’appétit. Patricia Le Roux (la sœur d’Agnès disparue) est une amie de longue date des Karlin. C’était une personnalité du monde de la culture, femme de théâtre. Elle évoluait sous son nom de mariage, sans doute pour se tenir à distance de son histoire familiale. C’est avec elle que je commence, en bénéficiant de l’amitié avec les Karlin. On s’est beaucoup revu, on a pris du temps. Elle me parle à cœur ouvert et je mesure alors la puissance de la saga.

Donc le projet démarre par une rencontre, des échanges…

Avec chaque personnage que je rencontre pour le film, je développe la relation à l’instinct, une stratégie particulière qui n’est pas préméditée mais qui s’appuie justement sur ce que permet la relation établie. Lors des entretiens, chacun sait qu’il pourra voir toutes les séquences montées dans lesquelles il apparaît, demander des modifications et décider s’il souhaite ou non que je les conserve pour le montage final. Du reste, c’est lié au droit à l’image, un droit constitutionnel. Mais insister sur la possibilité du revoir est aussi un subterfuge. Cela permet de créer un climat de confiance, de favoriser une parole libre.

Quand on part à la recherche de l’intime, c’est la moindre des choses.

J’ai ensuite rencontré Jean-Charles Le Roux, le jeune frère d’Agnès. Durant tout le périple judiciaire (37 ans…), il s’est fait porte-parole de la famille. C’est un homme accessible de prime abord, sympathique. Il était un bon client pour les journalistes, toujours la phrase qui faisait mouche, reprise dans les journaux télévisés. Mais la façon dont il avait pris l’habitude de parler de cette affaire ne me convenait pas pour le travail que nous entreprenions. Il fallait accéder à une parole différente, plus personnelle. Je ne cessais de lui dire : « Tu peux te lâcher, de toutes manières, tu reverras tout ce qui est enregistré ». J’ai eu l’impression de le brusquer. Il résistait à l’idée que l’on tourne chez lui mais je crois que peu à peu il a compris que c’était un travail commun. Il nous a finalement ouvert sa porte. Quant à la chronologie du tournage, on a bénéficié d’une fenêtre de tir assez royale, si j’ose dire : non seulement l’affaire était close par la justice, tous recours épuisés, mais Maurice Agnelet nous a fait le cadeau de mourir au moment où le projet a commencé. Quand Téchiné a fait son film sur cette affaire, L’Homme qu’on aimait trop en 2014, Agnelet ne l’a pas lâché et voulait tout maîtriser. Nous, on a eu la chance de ne pas l’avoir dans les pattes. Je pense que la mort de Maurice Agnelet a aussi contribué à libérer la parole de Jean-Charles, sa rage était tombée. J’ai compris que Jean-Charles redoutait ce que ces entretiens allaient lui faire vivre sur le plan émotionnel. Jean-Charles a perdu son père quand il avait neuf ans et peut-être qu’Agnelet – qu’il a bien connu – a représenté un temps pour lui quelque chose de l’ordre d’une figure paternelle. D’où sa rage ; non seulement parce qu’il était évident que cet homme avait à voir avec la disparition de sa sœur, mais qu’en plus, il l’avait manipulé, trahi. Mais si je tenais à « casser » les défenses de Jean-Charles c’était aussi pour lui donner une certaine épaisseur.

Cela dit, si je cherche les émotions lors du tournage, je m’en méfie aussi. Quand quelqu’un pleure, je me recule, je coupe la caméra. Je tiens à ce que l’on perçoive l’émotion mais je n’aime pas montrer les gens pleurer.

Vous utilisez un vocabulaire proche de celui des psychanalystes qui parlent aussi de défenses trop rigides, mais plutôt avec l’idée de les assouplir. Il y a l’idée de l’affect comme destituant une parole trop construite, et en même temps vous dites que lorsqu’il y a trop d’émotions vous coupez la caméra. En psychanalyse, on dit que l’affect ne ment pas…

Entre les deux il y a un tout petit chemin, étroit. Faire « craquer » les défenses des personnes avec qui je m’entretiens, tout en prenant soin de l’image qu’ils laissent. Une fois le film diffusé, ils sont face à eux-mêmes, et je tiens à ce qu’ils n’aient aucun regret. Quand le bateau repart, eux restent à quai…

Daniel Karlin prenait toujours des notes pendant les entretiens préparatoires au tournage ; il notait dans ses carnets les mots sur lesquels la personne pouvait buter, ce que les corps dégageaient, les gestes qui leur échappaient, les affects qui surgissaient. Puis ma quête des émotions est aussi empreinte des reliquats de mon passé de « chien de faits divers », elles rendent l’histoire attractive.

Parfois, des personnes qui ont toujours fanfaronné de n’avoir jamais pleuré craquent pour la première fois devant la caméra. Karlin disait qu’apparaître devant une caméra, avec derrière, une parole qui devient publique, faisait parfois surgir des choses qui ne s’étaient jamais produites.

Il m’est aussi arrivé de saisir des fous rires inattendus, mais c’est plus rare.

On a aussi été sensibles à la distance à laquelle vous placiez la caméra…

Oui, il y a toujours une juste distance pour causer, deux-trois mètres minimum. Plus près ça me semble intrusif. Cela relève du bon sens. Comme lorsque vous recevez un patient, j’imagine qu’il y a comme une distance « de sécurité » à respecter.

Puis le propre du documentaire, c’est qu’il y a des grandes tendances mais pas de règles, je n’en ai du moins pas encore trouvées pour l’instant. En documentaire, on peut toujours tout requestionner, c’est le genre le plus libre du cinéma.

Et les lieux, les décors ?

Quelqu’un qui pourrait me recevoir chez lui et qui me donne rendez-vous ailleurs n’ouvre pas immédiatement sa porte en grand. J’en déduis qu’il tient à distance, comme Jean-Charles au début de notre rencontre – même si ça peut évoluer, la preuve ! Je tenais à filmer les principaux personnages chez eux, donner à l’image une idée de là où ils vivent, les sortir de leur condition de personnages médiatiques. Parfois j’étais un peu coincé… comme lorsque j’ai demandé à Guillaume l’endroit où il se sentait le plus à l’aise pour parler, il s’est mis en tailleur sur son canapé… ce n’était ni le plus facile, ni le plus élégant. Mais c’est ainsi qu’il se sentait bien. Et tant pis pour la « belle image ».

À un autre moment du film, Guillaume est assis devant une table sur laquelle on a remarqué un drôle d’objet, une petite boîte trouée qui nous a intrigués…

On pourrait peut-être appeler ça un objet transitionnel ! De mémoire, je dirais que c’est Guillaume qui tenait à ce que cet objet soit dans le cadre, comme un message adressé à son frère Thomas. Ils partagent tous les deux une passion pour Saint-Exupéry : cette boîte, c’est la reproduction en métal de celle dans laquelle est enfermé le mouton du Petit Prince. C’est Thomas, soudeur de profession, qui l’avait faite pour lui des années auparavant.

Comment s’est passée la rencontre avec Thomas et Guillaume Agnelet ?

Avec Thomas, comme il était très en colère contre Pascale Robert-Diard au moment de parution de son livre que j’étais censé adapter, je me doutais bien qu’il allait se méfier de moi. En prenant contact avec lui, je tenais à ce qu’il comprenne ma position. Je lui dis : « je ne sais pas si ton père a tué Agnès, la seule chose certaine, c’est qu’il sait ce qui lui est arrivé. Est-ce que c’était suffisant pour le condamner, je n’en suis pas sûr ». Ça, il ne peut pas le contredire… Cet échange nous a permis d’établir une relation qui s’est jouée cartes sur table ; on a pu se parler et se dire les choses même si elles ne font pas plaisir. Je crois que Thomas vit dans la foi de l’innocence de son père ; c’est délicat de contredire quelqu’un sur sa foi. Lorsque nous sommes allés passer une semaine chez lui en Nouvelle-Calédonie, nous avons appris à mieux nous connaître. Il restait très en colère contre Guillaume, qui avec sa déposition, avait rompu l’omertà, transgressé à ses yeux une sorte de loyauté familiale.

Guillaume, de son côté, cherchait à renouer avec son frère. Mais au départ, il ne voulait pas participer au documentaire, il considérait avoir déjà suffisamment travaillé avec Pascale pour son livre. Quand il a su qu’on était chez Thomas, il a pris contact avec nous. Je pense qu’il y a vu l’opportunité de se rapprocher de son frère. Il nous a « utilisés » et c’est très bien comme ça.

La relation devenue impossible entre les deux frères est au cœur du film, tous les deux y apparaissent très touchants pris dans le lien douloureux à leur père accusé de meurtre. Comment ont-ils reçu le film ?

Thomas est venu à Paris, je tenais à ce qu’on le visionne ensemble. Je vous passe les conditions désastreuses (retard de l’avion, tsunami, valise perdue) et déjà éprouvantes de son arrivée… Il se présente très tendu, comme prêt à l’affrontement. Il regarde les trois volets d’une traite, trois heures assis les yeux rivés sur la télé, à cinquante centimètres de l’écran. Au générique de fin, il se tourne vers moi, j’ai l’impression que son visage s’est apaisé, il y a un long silence puis il lâche : « C’est puissant ». Sur le moment, je n’ai pas eu d’autres réactions de sa part. Je crois qu’il était saisi par l’émotion.

Je lui ai donné un cadeau que Guillaume m’avait remis pour lui. Il l’a ouvert devant moi, c’était une reproduction de la boîte du Petit Prince, en bois. Guillaume l’avait fabriquée spécialement pour lui. La même que celle en métal. Une boîte à la fois ouverte et fermée, qui laisse imaginer ce qu’on veut dedans, c’est tout le secret.

Le film pouvait leur donner l’occasion de se réconcilier, j’étais moi-même pris par cet enjeu-là en essayant de convaincre Thomas de reprendre contact avec son frère.

Au montage, il y avait deux fins au film : celle que vous connaissez où il est question de leurs enfants par qui passera peut-être la réconciliation, et une autre qu’on a finalement coupée. Thomas y lisait un message de Guillaume qu’il venait de recevoir, la veille de notre départ de Nouvelle-Calédonie. C’était un mail assez étoffé, plein de références à Saint-Exupéry. Guillaume terminait par trois questions qui, je crois, ne cessaient d’interroger Thomas : «… ce que j’ai dit à Rennes est-ce « réel » ou simplement « vrai » ? Maurice Agnelet est-il réellement un criminel, ou cela simplifie-t-il simplement ma vision du monde ? Maurice Agnelet est-il réellement innocent ou cela simplifie-t-il simplement la vision du monde de Thomas ? »

Notre film cherche à montrer qu’il y a plusieurs vérités, chacun la leur, concordant avec un processus judiciaire qui après avoir patiné, a fini par donner la sienne en condamnant Maurice Agnelet.

Comment avez-vous pensé l’articulation entre ces entretiens intimes et les archives médiatiques ou familiales ?

Au début du projet, avec une affaire tentaculaire comme celle-ci, j’ai un peu l’impression de pêcher au chalut ; on avance de manière empirique en tentant de se démarquer de ce qui a déjà été fait. On récupère tout ce qu’on peut.

On a pu accéder aux archives judiciaires qui recelaient quelques éléments précieux, comme les enregistrements audios d’Agnès et sa correspondance avec Agnelet.

Les archives familiales étaient moins nourries, elles avaient été pillées par des confrères qui ne les avaient jamais rendues. Il nous manquait des images d’Agnès : on avait en tout et pour tout quatre photos, passées en boucle dans la presse depuis des années. Jean-Charles Le Roux m’a mis sur la piste de l’ex-mari d’Agnès, Jean-Pierre Hennequet « qui n’arrêtait pas de la prendre en photo » ; il nous a confié ses diapos et surtout, il a retrouvé des bobines de films Super8. On a découvert Agnès autrement, via des images où on la voit vivre, parfois belle, parfois moins, grimaçant, chahutant. La première fois qu’on a projeté les bobines, la voir apparaître là, en grand, presque vivante… Nous étions sidérés. Cette femme dont on dressait le portrait depuis des mois… d’une certaine manière, on la retrouvait. Elle était parmi nous sur ce mur blanc de la salle de montage. On a alors repris toute l’écriture du film.

Je travaille avec deux monteuses formidables, Tania Goldenberg et Josiane Zardoya : elles ont un talent fou, se complètent et en un sens, s’additionnent. L’une est riche en fulgurances esthétiques et cinématographiques, l’autre est une acharnée de la narration, soucieuse de la complexité des personnages. Mais parfois les rôles s’inversent. Je leur dois cette série.

Et le titre du film ? Celui du livre est très beau, La Déposition… il évoque le Christ, la descente de croix… Celui du film est très beau aussi ! Comment l’avez-vous choisi ?

J’aimais La Déposition. Arte a insisté pour que nous le changions. On a eu quantités de propositions peu satisfaisantes, puis on a pensé reprendre des mots prononcés par Guillaume – « le silence tue plus que la vérité » – mais on ne les avait pas repris dans le film. Finalement c’est Pascale Robert-Diard qui a pensé à cette phrase d’Agnelet qui porte si bien l’histoire.

Propos recueillis par Cécile Corre, Julia Pélissier et Mathieu Petit-Garnier.

Tant qu’ils ne retrouvent pas le corps · Rémi Lainé, Pascale Robert-Diard · 2023 · Rectangle production, Arte

En accès libre sur Arte.tv jusqu’au 30 mars 2023.